新闻中心

News

分类>>《繁花》日文版译后记:感受到超越时代和地域的故事

距离金宇澄《繁花》(上海文艺出版社,2013年3月)的出版,已近十年。而如今,这部小说的日文版,终于可以摆在读者面前了。

这部作品,原是作者使用网名“独上阁楼”,在上海话网站“弄堂”上,边与读者对话,边写下来的即兴文章。大家在这个网站都用上海话,所以这部作品,像是人称代词之类的,也就用上海话来写了。这些即兴文章经过加工、修订,改了几个出场人物的名字,收录在《收获》(上海文艺出版社,2012年秋冬卷)杂志,而后出版了单行本。随着不断加印、改版,作品深受欢迎。2018年又由人民文学出版社“茅盾文学奖获奖作品丛书”刊行。每次改版,都有一些有趣的增补或修改。

而且《繁花》还荣获了“鲁迅文化奖”“茅盾文学奖”“施耐庵文学奖”。

2018年以来,《繁花》改编的沪语舞台剧每年都在上演,王家卫导演的影视化也正在推进。

作者金宇澄1969年到中国东北的黑龙江农场务农,1976年回到上海,后就职于工人文化宫。这一时期的经历和听闻的故事,也投射在了《繁花》的出场人物中。

自1988年起的三十年间,金宇澄从事《上海文学》杂志的编辑工作,曾任执行主编。尽管不算高产,但除《繁花》外,还发表了《洗牌年代》(文汇出版社,2006年6月)、《回望》(广西师范大学出版社,2017年7月第一版,2017年6月第二次印刷)等散文集。其中,已译成日文的有《洗牌年代》中收录的散文“马语”(浦元里花译「馬の声」、火鍋子、第八十号、2013年7月)。

《繁花》日文版封面

本次翻译,以上海文艺出版社2014年6月出版的原书为底本,经译者与作者的私下沟通,对原文做了润色、修订。

我在日文版中,将原作里没有分行,甚至横跨数页的长段落,根据对话的说话人做了换行,使日语更易阅读。此外,在一些对话的回忆场景中,还嵌套着许多对话,我把这样的回忆场景也单独剪裁出来了。

我在粗译中延续了原作的体裁,但效果并不理想,我便与作者商讨如何处理,他建议我采用换行的格式。之后,我得到了责任重大而又宝贵的自主权,作者曾对我说“只要便于日本读者阅读即可”“译者可以酌情删除不必要的部分”。比如,像是小说中理发店里使用的特殊用语之类的就可以删除,因为这些词中国人根据汉字就能判断大意,但日本人就未必了。另外,作者还告诉我,中国人喜欢用同音异义词,玩一种类似于双关语的文字游戏,而这些词放在日语里也未必通顺,所以就要对原文做修改。

例如,出场人物李李对玫瑰花有不愉快的回忆,而在小说第二十八章,李李遇到了梅瑞这个人物,她说“梅瑞,这女人的名字,我真不喜欢”。因为“梅瑞”这个名字和李李讨厌的“玫瑰”都包含着“mei”这个音,唤起了她不愉快的回忆。中国人能马上了解两者的谐音,但如果翻成日语,“玫瑰”只会浮现出日语里玫瑰的读音,即“バラ(bara)”。就算在“梅瑞”这个名字上添加注音假名——“メイルイ(meirui)”,也和日语的“バラ(bara)”没有谐音关系,要勾连这种语音的共通点,就需要另行注释了。但是加上注释,势必会打断故事的流畅性,这是原作者所反对的。我也会避免这样处理,因为这就像是在刻意解说落语里的包袱和笑点。因此,我还是决定修改原文,来解决这个问题。不过,这样的文字游戏我并没有全部修改,因为它们本身真的很有趣。

如果和原文对读,这些修改看起来像是误译或漏译。虽然我没有逐一说明,但这就是译本与《繁花》原文存在一些差异的原因。我一直想在未来某个时候整理出这些对原文的修改。

为了不破坏阅读的流畅性,我尽量不添加注释,而是将解释嵌入到对话和叙述中。然而,仍有许多需要加注的事项,因此我添加了割注(即中文古籍中常见的“双行小注”=译者)。所有的割注都是译者注。

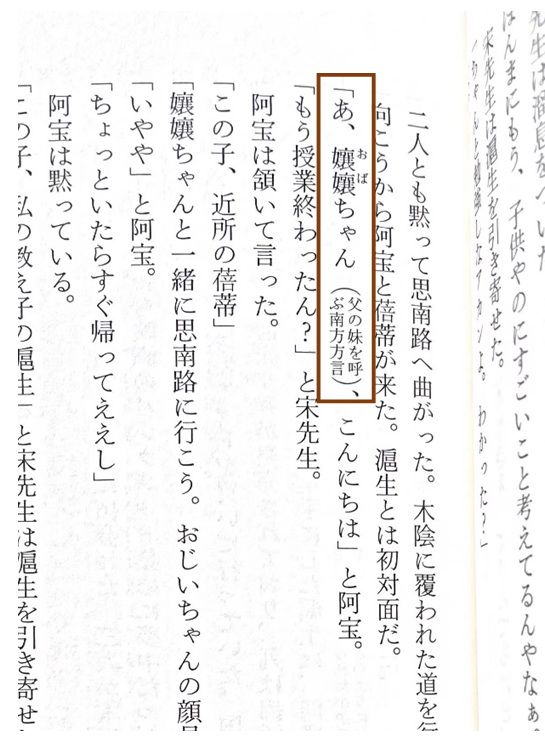

《繁花》日文译本的“割注”案例

关于注释,还有一件遗憾的事。听说中国正在编辑《繁花》的注释版,我之前稍微瞄过一眼,这几年一直期待它的问世。尽管最终没能赶上这次日文版的出版,但我还是很期待它摆在书架上的那一天。听说这本书不是由作者,而是由第三方来注释的。

小说的故事在六十年代、七十年代和九十年代之间交替进行。各章各节的编号,以不同形态的汉字,来呈现时代的交替,60年代和70年代使用现在很少见的大写数字,90年代使用普通的汉字数字。过去和现在交替出现,读者可以体验一种恰到好处的节奏变化,就算我们忘记了故事的走向,回到前两章,它也会自然衔接起来。

此外,作者自己绘制的插画和地图也传达了当时的氛围与作者的温度。一边看着插绘和地图,一边慢慢把书页翻过,将会是很有意思的阅读体验。

如果阅读原作的话,你能透过作品中的上海方言,联想到生活在这座城市的人和那里的街道。但不知怎么的,我总是不知不觉把原作的声音听成是关西方言。它与我的母语关西方言非常接近。因此,日文版我还是用关西方言来翻译了。

由于小说大部分是对话,上海这座城市,也就是在对话的交错中,用关西方言讲述出来了。对于不是关西出身的读者来说,你可能会感到,这样的表达既稠密又疏远。

但姑且搁置语言的问题,如果我们能感受到其中人们的眼泪、欢笑、愤怒与喜悦,感受到超越时代和地域的故事,那将会是无比喜悦的事。

在翻译过程中,我遇到很多不明白的地方,从朋友那里学到了各方面的知识。这些知识联结在一起,几乎都能成为一本注释了。没有他们的帮助,我自己是不可能完成这部小说的翻译的。

我想感谢下面这些老师,他们始终陪伴着我的翻译工作。

我从旅日近三十年的上海人王宜瑗老师那里学到了很多,有关上海话,以及上海各个时代的社会背景、文化和历史,这些在上海人看来理所当然的常识,都是她教我的。最后她还帮我修改了日语,我几乎可以把她列为共同译者了。

其次是小说人物对话中引用的宋词等古典文学,翻译这些的时候,我得到了萩原正树老师的指导。他从不嘲笑我糟糕的汉文训读和现代文翻译,总是悉心教我,有时他还会说些褒奖的话。看着他发给我的解答,我经常发现自己沉浸在古典的世界里。我的翻译中有的直接借鉴了萩原老师的汉文训读。还有一部分没有公开发表过的,均来自我与他的私下通信,这些就不再逐一标明出处了。

另外,还有那些在书本或者网上都找不到的事项,我就四处向老师、朋友询问了很多问题,也疏于体谅到他们的繁忙。

现代史方面,我请教了杉本史子老师。古代史方面,我请教了山崎俊锐老师和斋藤真司老师。小说文体及日本语学方面,我请教了安井寿枝老师。基督教相关,我请教了谢平老师、村上志保老师和我的朋友律子。佛教方面,请教了大平浩史老师。朝鲜族方面,请教了黄明月老师。中国台湾社会方面,请教了郭斐映老师。德语方面,请教了西村千惠子老师和村田嘉隆老师。法语方面,请教了和田ゆりえ老师。俄语文学方面,请教了北冈千夏老师和田中大老师。有关西班牙文化,我请教了寺本あけみ老师。上海话,我请教了郑萍老师。广东话,请教了桂小栏老师。苏州话,请教了我苏州的朋友张军。越剧相关,请教了中山文老师——我得到了许多朋友的支持,在此不一而足。在服装和绘画方面,我也从儿女那里收获了知识和启发。

译文中如有不合之处,责任皆由我承担。

“千万不要停下翻译”——谷川毅老师总是这样鼓励我。

出版这本书的机会来之不易,当早川书店的山口晶与我联系时,我简直不敢相信。在翻译工作推进缓慢时,他总是以放松的姿态等着我。我还必须向校对人员表示感谢和歉意,你们一定会认为我是个操着古怪日语的自负家伙吧,请原谅这样的我。我很高兴能遇见你们这些文采出色的人。

最后是原作者金宇澄,每次向他询问的时候,他一定会想“你怎么又来了”吧。但经过了这样的过程,我觉得我翻译出来的文字,也许能更加接近作者的世界了。

回顾近十年的日子,那么多朋友就像名副其实的“繁花”,围绕在我的身边,陪伴我度过了充实的生活。我真心非常感谢。

2021年冬

2024-06-04 18:15:00

2024-06-04 18:15:00 浏览次数: 次

浏览次数: 次 返回列表

返回列表